È passato un po’ ormai dal terremoto di Amatrice. Qui a

Bologna praticamente non si è sentito, non ci siamo svegliati di note in preda

al panico, come era successo 4 anni fa, durante il terremoto di Finale. Alla

sera abbiamo detto ai bambini di aspettare un poco per guardare i cartoni animati,

perchè volevamo seguire la cronaca dei soccorsi, sapere quanto era stato

distruttivo e catastrofico.

Mia figlia ha guardato con noi, ha chiesto cosa era

successo, cosa volesse dire terremoto (lei aveva due anni, non ricorda quello

che aveva svegliato noi), perché la TV diceva che erano morte delle persone. Mi

è venuto da piangere mentre le rispondevo, mentre la voce fuori campo della

televisione parlava di bambini piccoli rimasti schiacciati dalle macerie,

bambini che erano arrivati in ospedale senza nessuno che potesse firmare il

consenso al trattamento perché tutti i familiari erano morti, bambini che erano

lì in vacanza, dai nonni, i cui genitori (rimasti a Roma, rimasti ad Ancona o

in qualunque altra città) hanno dovuto partire nel cuore della notte, magari

senza sapere se stavano andando a riabbracciare un figlio, ad assisterlo in

ospedale o a raccoglierne il cadavere.

Mia figlia mi ha guardato, ha osservato un po’ il

telegiornale, poi è scoppiata a piangere e mi ha chiesto di cambiare canale, di

mettere su un cartone animato, per favore, mamma, per favore.

Ovviamente ho cambiato canale. Abbiamo messo su il DVD de La

spada nella Roccia, lo ricordo bene, e lo abbiamo guardato tutti insieme, anche

il piccolo che rideva per Merlino e la maga Magò, abbracciati sul divano. Poi

abbiamo messo a letto i piccoli, abbiamo guardato un altro film, letto un libro,

preparato il pranzo per il giorno dopo, sistemato i giocattoli, non so: una

serata normale.

Dopo un po’ diventava normale anche nei pensieri. Il

cervello umano si difende da queste tragedie, ci porta a non pensarci, ci

focalizza sulle cose normali, come se ci dicesse “lascia fuori questi pensieri,

non sono successi a te, lascia stare, non pensarci.” Per certi versi è

orribile, sì, ma è normale, è un meccanismo di sopravvivenza: se non fosse così

arriveremmo a sentire il dolore di ogni persona che soffre e la somma di tutto

questo ci schiaccerebbe, cominceremmo a sentirci in colpa perché siamo in

salute mentre altri non lo sono, perché abbiamo una casa mentre altri non ce

l’hanno, perché abbiamo un figlio mentre altri non possono o l’hanno perso,

perché siamo vivi. E smetteremmo di fare l’unica cosa che invece possiamo fare:

vivere.

Non sto dicendo che è corretto sbattersene. È importante non

dimenticare, è importante rendersi conto, empatizzare per un poco, aiutare

tutte le volte che è possibile, trovare un modo per rendersi utili. Ma è

importante, e naturale, anche ritornare sulla propria isola, vivere il proprio

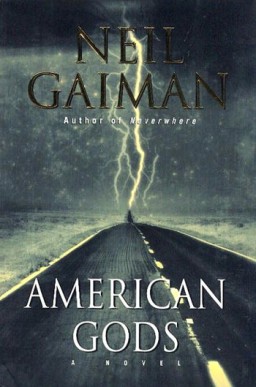

spazio, la propria vita, preservarsi. Siamo isole. Come dice Neil Gaiman in

American Gods, Dunne sbagliava: se non fossimo isole, non sopravviveremmo.

No man, proclaimed Donne, is an island, and he

was wrong. If we were not islands, we would be lost, drowned in each other's

tragedies. We are insulated (a word that means, literally, remember, made into

an island) from the tragedy of others, by our island nature and by the

repetitive shape and form of the stories. The shape does not change: there was

a human being who was born, lived and then by some means or other, died. There.

You may fill in the details from your own experience. As unoriginal as any

other tale, as unique as any other life. Lives are snowflakes- forming patterns

we have seen before, as like one another as peas in a pod (and have you ever

looked at peas in a pod? I mean, really looked at them? There's not a chance

you'll mistake one for another, after a minute's close inspection) but still

unique.

Without individuals we see only numbers, a

thousand dead, a hundred thousand dead, "casualties may rise to a

million." With individual stories, the statistics become people- but even

that is a lie, for the people continue to suffer in numbers that themselves are

numbing and meaningless. Look, see the child's swollen, swollen belly and the

flies that crawl at the corners of his eyes, this skeletal limbs: will it make

it easier for you to know his name, his age, his dreams, his fears? To see him

from the inside? And if it does, are we not doing a disservice to his sister,

who lies in the searing dust beside him, a distorted distended caricature of a

human child? And there, if we feel for them, are they now more important to us

than a thousand other children touched by the same famine, a thousand other

young lives who will soon be food for the flies' own myriad squirming children?

We draw our lines around these moments of pain,

remain upon our islands, and they cannot hurt us. They are covered with a

smooth, safe, nacreous layer to let them slip, pearllike, from our souls

without real pain.

Ho riletto American Gods non molto tempo fa, potremmo dire

che lo rileggo periodicamente e, anche se ormai lo so quasi a memoria, in ogni

momento in cui l’ho riletto mi ha dato qualcosa di diverso. L’ultima volta mi

sono fermata sul monologo di Mr. Ibis di cui fa parte il pezzo che ho incollato

qui sopra, l’ho letto e riletto diverse volte e sono riuscita a mettere in

parole perchè la foto di Aylan morto sulla spiaggia o le immagini del bambino

di Aleppo seduto nell’ambulanza mi facessero così male: davano un volto a

storie di infanzia spezzata che mai nella mia vita vorrei associare ai miei

figli.

Ricordo che, quando sui social e sui giornali veniva

sbandierata ogni tre per due la foto del bambino morto, riverso sulla spiaggia,

avevo rifiutato furiosamente (scrivendolo anche su facebook) la facilità con

cui quell’immagine veniva condivisa. Mi è stato risposto che quella foto

favoriva la consapevolezza nelle persone, che doveva mostrare al mondo la

tragedia, che doveva essere condivisa per stimolare le persone ad agire. Mi è

stato detto che non condividerla era da codardi e menefreghisti. Ricordo che ho

pensato d’istinto, per la prima volta nella mia vita (ed erroneamente), che forse

davvero la frase “Capirai quando sarai mamma” in quel caso aveva un senso – per

inciso, odio quella frase, non credo affatto che si possa capire qualcosa del

rapporto madre-figlio solo quando si diventa madre. La maternità ti cambia, ma

in modo personalissimo, strettamente dipendente dalla te stessa di prima e dal

bambino che ti ritrovi a dover crescere: la prima maternità mi ha cambiata, ma

la seconda l’ha fatto di nuovo.

Mi sono sentita in colpa, però. Mi sono chiesta: è vero? Il

mio “non riuscire a guardare” è uguale al “non voler vedere” di chi tra noi

(relativamente benestanti, relativamente liberi, relativamente in pace) e loro

(perseguitati dalla guerra e dall’aver perso tutto, disperati al punto da

affrontare un viaggio della speranza in cui molti perdono la vita) vorrebbe

erigere muri?

Quel passaggio di Neil Gaiman mi ha risposto di no.

Non ho guardato quelle immagini, ascoltato il numero di

morti, osservato i video di quelle macerie, senza sentire nulla. Non sono

rimasta indifferente. Ho sentito tanto, forse troppo: il dolore di quelle

immagini mi è entrato dentro e mi ha invaso, per un poco, la mente e l’anima.

Poi ho arginato quell momento di dolore, per andare avanti, per guardare i miei

figli senza il terrore negli occhi, per non vivere nell’angoscia che qualcosa

del genere possa succedere anche a loro. È un meccanismo di difesa, non mi rende

cattiva, mi rende solo umana.

Ci sono persone che guardando quelle immagini riescono a

trovare il coraggio e la forza di mollare tutto e andare là dove serve e fare

qualcosa. Sono persone grandi. Io non appartengo a quella elite, ma non

appartengo nemmeno a quella feccia che è capace di guardare le immagini e non

provare nulla, che è capace di sfruttare quelle immagini per guadagnare

notorietà senza rispetto per il dolore – che è reale, anche se su internet non

sembra - , che è capace anche di riderne, a volte.

Sono un essere umano, che cerca di vivere ciò che gli è

stato dato al meglio delle proprie possibilità, facendo del proprio meglio per

le persone che ha accanto e per non danneggiare nessuno, nè le persone nè il

mondo in cui vive. Sono un essere umano che cerca di circondarsi di cose belle

quando può, ma soprattutto cerca di creare bei ricordi e avere accanto belle persone.

Sono una di quelle persone per cui fare qualcosa vuol dire non sprecare, non

inquinare, rispettare gli altri e offrire aiuto materiale secondo le proprie

possibilità. Sono un essere umano che quando qualcosa fa troppo male, a volte,

chiude gli occhi.

In realtà non so dove porta questo monologo: era qualcosa

che avevo necessità di formulare, forse. O forse vorrei solo che più persone

possibile leggessero American Gods, così, per il gusto di diffondere la

conoscenza di uno dei libri che credo meglio rappresenti l’umanità, pur essendo

un fantasy.

O forse volevo solo chiudere ancora un po' gli occhi per non vedere tante altre cose

che adesso mi fanno male quando apro un social network: il giudizio lapidario

nei confronti di persone che nemmeno conosciamo, quella necessità morbosa di

esprimere opinioni crudeli ed insultanti anche quando nessuno ce lo chiede, di

ritenerci in diritto di categorizzare persone (che non conosciamo) sulla base

di cosa condividono o non condividono su un social network, di pensare che ciò

che trapela da un post o da una foto (o da un video, ragazzi) possa rappresentare

la totalità di quella persona. Basta. Lasciate che gli esseri umani siano tali:

lasciate loro la possibilità di chiudere gli occhi, di fare errori, di provare

o rifiutare un’emozione come meglio ritengono. Non nasciamo migliori di altri,

ma rendercene conto, paradossalmente, potrebbe permetterci di diventarlo.